柯卓锋教授课题组:首例室温非贵金属均相催化“借氢”反应

我集团柯卓锋课题组基于富电子策略,借助理论计算预测,成功设计合成了双齿氮杂卡宾锰(I)配合物,首次实现了室温条件下的非贵金属均相催化借氢反应。

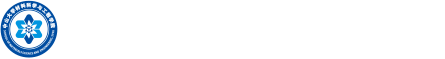

利用可再生来源的醇为原料,进行基于脱氢转化的可持续催化,包括转移氢化、脱氢偶联、借氢反应等,是“原子经济性”和绿色合成领域的前沿方向。其中,以醇为原料的借氢反应,借用醇氧化过程中所释放的氢,对由相应的羰基转化得到的中间体,进行原位加氢还原得到目标产物。由于催化剂会归还所借取的氢,因此借氢反应具有原子经济性、原料廉价易得、副产物绿色环保、反应无需额外的氧化剂或还原剂等优点,是一种非常有潜力的可持续绿色催化反应,引起广泛关注。近年来,基于“借氢策略”的过渡金属催化醇与胺的氮烷基化反应在合成氮烷基化合物方面表现出巨大的优势(图1a),它不仅使用更易得的醇替代传统的有毒的卤代烃等烷基化试剂,对环境比较友好;且整个反应生成的副产物只有水,具有较高原子经济性。传统借氢反应往往依赖贵金属催化剂,因而价格昂贵,不利于大规模的工业化应用(图1b)。虽然近期很多廉价金属例如铁,钴和锰等催化剂体系都成功地应用于借氢反应。但是这些催化体系,也存在着较多的局限性,如较高的温度(80~130 oC),催化剂的用量较大(5 mol%),磷配体的使用,催化活性低和底物范围狭窄等。因此设计合成室温环境友好无磷的非贵金属催化体系十分必要。

最近,太阳集团tyc138柯卓锋教授课题组,基于富电子策略,借助理论计算预测,设计合成了双齿氮杂卡宾锰(I)配合物,首次实现了室温条件下的非贵金属均相催化借氢反应,达成室温绿色高效的选择性氮烷基化,图1c。(1)金属锰具有较低的电负性,课题组选取低氧化态d6电子组态的Mn(I)作为金属中心,以获得较高的金属氢的氢负性(金属氢是“借氢策略”反应过程中重要的中间体);(2) 进一步引入氮杂卡宾配体,借助其较强的给电子能力和金属配位能力,促进金属氢中间体的反应性,以提高借氢过程的效率。

图1. 氮杂卡宾锰(I)催化剂设计 (图片来源Chem. Commun.)

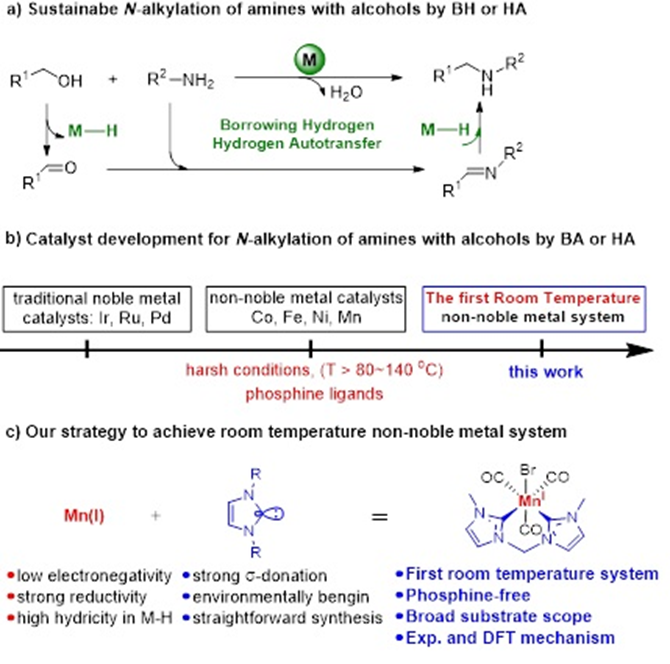

通过理论计算发现,与传统的含膦配体相比,该类双齿氮杂卡宾锰(I)配合物的金属氢具有更好的氢负性(图2),有潜力达成更高活性的借氢反应。

图2. 锰(I)系金属氢中间体的理论计算预测 (图片来源Chem. Commun.)

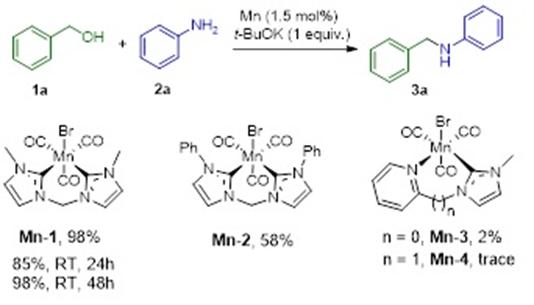

通过对设计合成的系列氮杂卡宾锰催化剂Mn-1-4进行系统筛选,发现在1.5 mol% Mn-1,t-BuOK (1.0 当量)和甲苯为溶剂的条件下,室温48h即可以实现氮烷基化反应,产率高达98%。

图3. 氮杂卡宾锰催化剂的筛选 (图片来源Chem. Commun.)

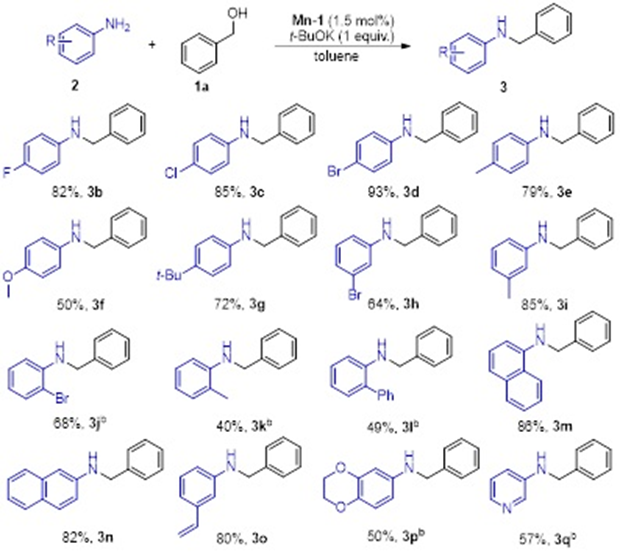

该反应体系具有范围广泛的底物适用性。许多富电子苯胺和缺电子苯胺都是合适的底物,包括卤素、醚和不饱和的烯烃一系列官能团的苯胺,甚至包括大位阻的邻取代苯胺和杂环芳香胺等(图4)。

图4. 底物胺的范围 (图片来源Chem. Commun.)

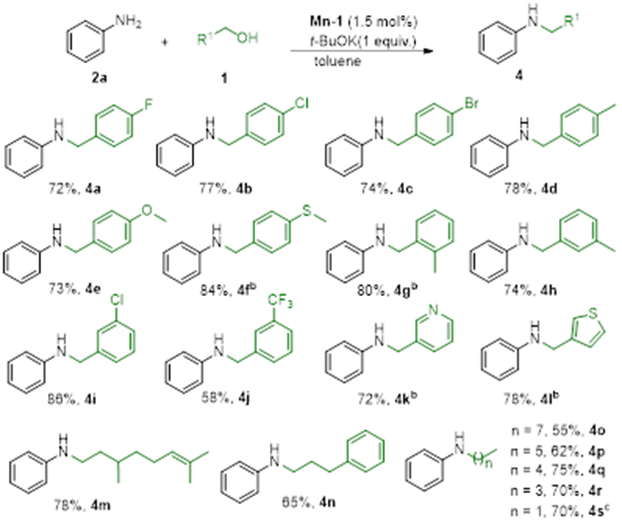

对于各类伯醇类化合物,包括卤素、醚、巯基、三氟甲基和不饱和的烯烃等一系列官能团的伯醇,甚至包括长链和短链脂肪醇等(图5),都能以较高产率得到氮烷基化产物。

图5. 底物醇的范围 (图片来源Chem. Commun.)

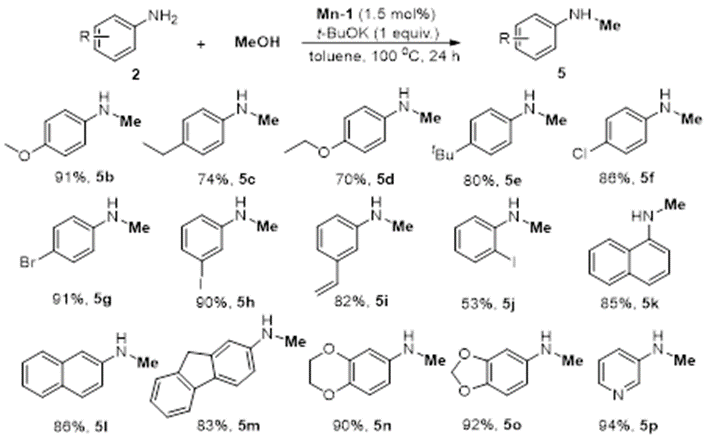

重要的是,该方法还可以用于具有挑战性的甲醇与胺的氮烷基化反应(图6)。同样的,对系列官能团的苯胺都具有较好兼容性,可以高产率的得到相应的产物。

图6. 甲醇与胺的烷基化 (图片来源Chem. Commun.)

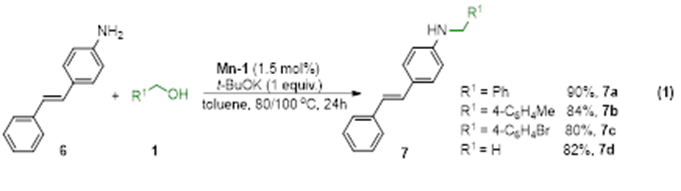

由于白藜芦醇衍生物,具有一定的抗老年痴呆症的作用。为了进一步增强该催化体系的适用性,该工作研究了4-氨基二苯乙烯与醇的氮烷基化反应(图7)。在80/100 oC时,其可以完成相应烷基化反应,产率高达80-90%,为白藜芦醇衍生物的合成提供了一种高效的合成方法。

图7. 4-氨基二苯乙烯与醇的烷基化 (图片来源Chem. Commun.)

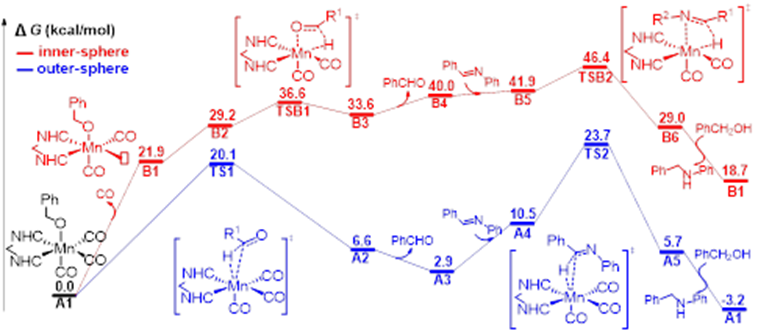

实验和计算研究表明,该氮杂卡宾锰(I)催化体系是通过非双功能的外层反应机理进行借氢反应的(图8)。一方面d6八面体构型的氮杂卡宾锰(I)催化剂在催化过程中能够较好保守配体场,另一方面外层机理无需消耗额外的配体解离能,因此能够很好促进反应,实现首例室温条件下的非贵金属均相催化借氢反应。上述结果表明,氮杂卡宾锰配合物是一类非常有潜力的催化剂,可以用于基于脱氢转化的可持续催化反应体系的开发,为便宜金属催化剂的设计提供了重要的思路。

图8. DFT机理研究 (图片来源Chem. Commun.)

该成果近期发表在Chem. Commun.,上,通讯作者为太阳集团tyc138柯卓锋教授,第一作者为黄明博士(毕业后就职广东药科大学)。该研究得到了国家自然科学基金、广东省杰出青年基金和广东特支计划等的资助。

Huang, M., Li, Y.K., Li, Y.W., Liu, J.H., Shu, S.W., Liu, Y., Ke, Zhuofeng*. Chem. Commun., 2019, 55, 6213–6216. DOI: 10.1039/C9CC02989C.