阎兴斌教授团队在限域离子传输超级电容器取得新进展

基于超级电容器中“离子限域传输”策略,包括孔道限域、界面限域和场效应限域等,可以构建超级电容器二极管和可切换超级电容器。该类新兴的电容型离子元件在智能电网、储能芯片、离子逻辑电路、神经形态计算等领域具有广阔的潜在应用前景。基于 “离子限域传输”的基本物理内涵,我集团阎兴斌教授团队成功构建了赝电容器二极管和微型超级电容器二极管,并验证了器件在离子逻辑门电路的潜在应用(Adv. Mater. 2023, 35, 2209186; J. Energy Chem. 2024, 93, 429-435)。近期,阎兴斌教授及其团队窦青云副教授在该领域进一步取得了原创性的研究成果,首次提出了超级电容器忆阻器的全新概念(Mater. Today. 2024, 74, 187-202),并成功构建了超级电容器忆阻器的扣式器件实物(Natl. Sci. Rev. 2024, doi: org/10.1093/nsr/nwae322)。

1.限域离子传输超级电容器:与能源电子的相遇

超级电容器是一类重要的高功率储能器件,但其能量密度远低于锂离子电池,应用范围相对较窄。为了拓展其应用领域,除了有效提升能量密度,研究者们开始致力于开发多功能超级电容器,如微型、柔性、形状记忆和自供电超级电容器,以进一步扩展其应用范围。

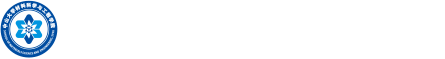

最近,超级电容二极管和可切换超级电容器等新型概念器件的出现拓展了超级电容器在能源存储和电子信息领域的潜在应用(图1),同时也逐渐形成了一类超级电容器基离子元件,即“限域离子传输超级电容器”。

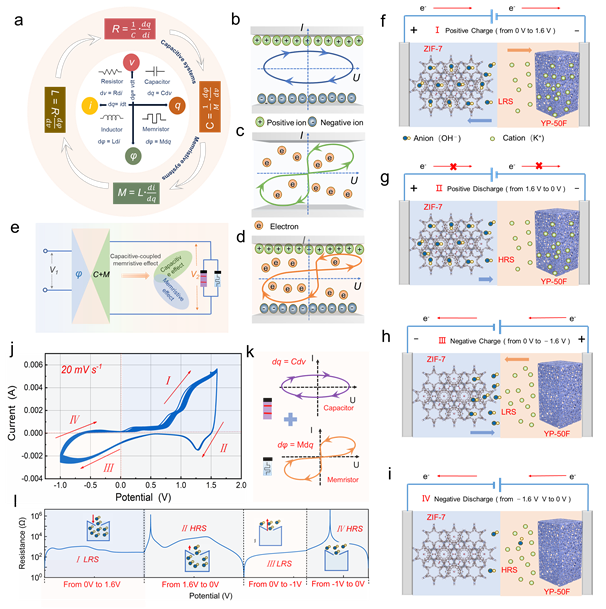

基于上述研究背景,研究团队系统回顾了超级电容二极管和可切换超级电容器的发展,重点探讨了这些器件的离子限域传输机制。该综述论文以“Ion-confined transport supercapacitors: the encounter with energy electronics”为题发表在期刊Materials Today上(https://doi.org/10.1016/j.mattod.2024.02.009)。论文明确提出了超级电容器中离子限域传输的概念,即通过孔道限域、界面限域和场效应限域等策略,实现阴阳离子在电极/电解质界面的选择性物理/化学吸脱附。基于离子限域传输的物理内涵,该团队首次提出了超级电容器忆阻器的全新概念。最后,研究团队预测,具备离子限域传输特性的超级电容器有望成为能源电子技术的重要元件,并在逻辑计算和储能芯片等新兴领域发挥重要作用。

2.超级电容器忆阻器的构建:基于MOF纳米通道的非线性离子传输

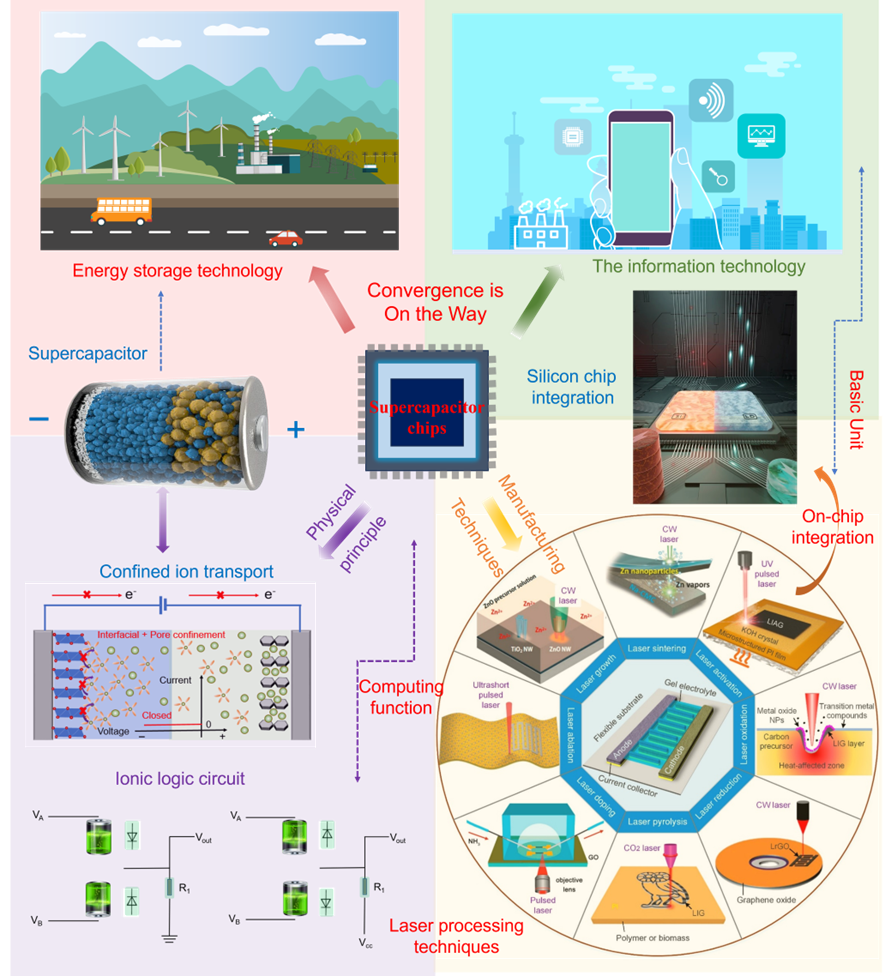

1971年,美国加州大学伯克利分校蔡少棠教授(Leon Chua)从理论上预言了忆阻器的存在。作为第四种基本电路元件,其阻变特性类似于神经元,有望成为未来人工智能的关键元件。2008年,惠普实验室开发了基于TiO2的纳米级忆阻器。然而,由于传统固态器件难以模拟化学突触,流体忆阻器因其生物兼容性和多种神经形态功能而受到关注。2021年,法国巴黎高等师范学院Bocquet等人预测二维纳米通道能够实现离子记忆功能,并通过盐溶液在聚合物电解质刷中的限域离子传输,展示了流体忆阻器的记忆特性(图2)。

图2. 离子传输忆阻特性示意图:受生物细胞膜的离子纳米通道启发,从流体忆阻器到超级电容器忆阻器。

电容和忆阻的共存与耦合备受研究人员关注。虽然忆阻器中的电容效应已被广泛研究,但电容器中的忆阻效应研究仍是空白。近日,受流体忆阻器的启发,研究团队成功构建了超级电容器忆阻器的实物。该器件通过金属有机框架-沸石咪唑骨架(ZIF-7)中的非线性离子传输来实现。在水系赝电容器的ZIF-7电极的纳米通道内,电解质中的阴离子(OH−)能够在不同电压区间内发生不同速率的富集和耗散行为。这种差异导致了离子导电性的滞后效应,形成了赝电容器中的忆阻行为。因此,赝电容器转化而成的超级电容器忆阻器可以将离子忆阻器的可编程电阻和记忆功能集成到超级电容器中,从而展示了将超级电容器的传统能源存储应用扩展到仿生纳米流体离子学和类脑计算等新兴领域的巨大潜力。该工作以“Constructing a supercapacitor-memristor through nonlinear ion transport in MOF nanochannels”为题在线发表在期刊National Science Review上(https://doi.org/10.1093/nsr/nwae322)。

图3.电容耦合忆阻效应及超级电容器忆阻器工作机制示意图。

ok138cn太阳集团为第一单位,两篇相关论文第一作者是我集团2022级博士生唐培,阎兴斌教授和窦青云副教授为共同通讯作者。该工作得到国家自然科学基金(22279166)、国家重点研发计划项目(2022YFB2402600)、广东省基础与应用基础研究基金重点项目(2022B1515120019)和太阳集团tyc138百人计划科研启动基金等项目的资助。

初审:袁湛楠

审核:田雪林、许俊卿

审核发布:李伯军